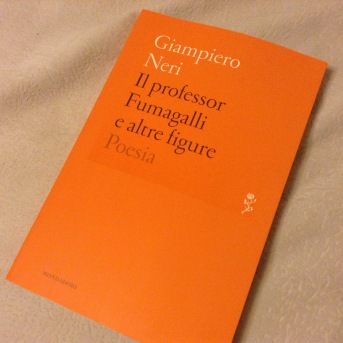

L’ultimo lavoro letterario di Giampiero Neri Il professor Fumagalli e altre figure (1) risale al 2012 e scava ancora nel profondo di quel teatro di figuranti cui è densa la poesia di questo autore che ormai da parecchi decenni si è imposto per l’unicità della sua scrittura (intreccio di prosa e poesia) e per il suo essere refrattario ad ogni forma di “scuola “- Nell’ormai lontano 1998, Città di vita ha ospitato un suo scritto teorico (2), ove il poeta delineava, mediante frammenti riflessivi, i contorni della sua poetica radicata nel nucleo concettuale del mimetismo, inteso come habitus del vivente, uomo od animale che sia. Il mimetismo è nella natura stessa che “ama nascondersi” (Eraclito) e si rifrange nei suoi figli che riproducono nelle loro manifestazioni il motus iniziale della madre. Il nascondimento tuttavia si dà per gradi, appare e talora non appare, unifica ed al tempo stesso distingue ogni forma vivente:

L’ultimo lavoro letterario di Giampiero Neri Il professor Fumagalli e altre figure (1) risale al 2012 e scava ancora nel profondo di quel teatro di figuranti cui è densa la poesia di questo autore che ormai da parecchi decenni si è imposto per l’unicità della sua scrittura (intreccio di prosa e poesia) e per il suo essere refrattario ad ogni forma di “scuola “- Nell’ormai lontano 1998, Città di vita ha ospitato un suo scritto teorico (2), ove il poeta delineava, mediante frammenti riflessivi, i contorni della sua poetica radicata nel nucleo concettuale del mimetismo, inteso come habitus del vivente, uomo od animale che sia. Il mimetismo è nella natura stessa che “ama nascondersi” (Eraclito) e si rifrange nei suoi figli che riproducono nelle loro manifestazioni il motus iniziale della madre. Il nascondimento tuttavia si dà per gradi, appare e talora non appare, unifica ed al tempo stesso distingue ogni forma vivente:

L’organizzazione difensiva si avvale di un elemento di straordinario interesse per l’osservatore: il mimetismo. Questo fenomeno si manifesta in varie forme: simulazione del terreno in cui si opera, falsi segnali di allerta, imitazione di specie particolarmente pericolose come nel caso di alcuni serpenti, o macchie occhieggianti sulle ali delle farfalle, dette appunto macchie ocellari. La forma più comune di mimetismo rimane peraltro quella del colore. Il mascheramento è a volte tanto perfetto da rendere addirittura invisibili. Si direbbe che la Natura abbia voluto proteggere il più debole, ma dovremmo subito ricrederci perché esiste anche un mimetismo di offesa e la Grande Imparziale ha provveduto a rendere pressoché invisibile anche l’aggressore.(3) Tale processo di reazioni e controreazioni, cui Neri è attentissimo, avviene in quello scenario enigmatico che è il teatro naturale, esibizione apparentemente realistica, ma nel profondo metafisica e sfaccettata del principium individuationis:

La civetta è un uccello pericoloso di notte

Quando appare sul suo terreno

Come un attore sulla scena

Ha smesso la sua parte di zimbello.

Con una strana voce

Fa udire il suo richiamo,

vola nell’aria notturna.

Allora tace chi si prendeva gioco,

si nasconde dietro un riparo di foglie.

Ma è breve il seguito degli atti,

il teatro naturale si allontana.

All’apparire del giorno

La civetta ritorna al suo nido,

al suo dimesso destino.(4)

Ora la lente neriana (è nota la sua passione per il lavoro del naturalista e dell’entomologo) si focalizza e si concentra attorno ad un personaggio, il professor Fumagalli, che compare sulla copertina del suo ultimo lavoro ricordato in apertura assumendo dignità di titolo, insieme ad altre figure emergenti, come per l’effetto dell’ingrandimento, e poi subito ricollocate sullo sfondo, quando la lente si allontana. In questo affacciarsi e ritrarsi, sta tanta dell’arte poetica di Neri, che lo stacca dal un mero descrittivismo e da un empirismo fragile, offrendosi la sua scrittura entro un’atmosfera metafisica (5) di difficile decifrazione per chi resti impigliato nelle more di un linguaggio quotidiano e abitudinario. La figura del professor Fumagalli è anticipata già nella raccolta Armi e mestieri (6) nell’atmosfera sfumata della poesia Caffè di Inverigo ove la sua presenza è tutta nel nodo non snodato di alcune domande:

Al convegno abituale

fra le colonne del Caffè

il professore di lettere teneva banco

a una platea di sfaccendati.

Arrivava da un paese vicino,

“perché non abita qui? ” dicevano,

“e dopo” rispondeva “dove vado”?(7)

La sua storia ritorna nella prosa sincopata dell’ultima opera nella quale il professore è tratteggiato come una comparsa che vive nel gran mare del paradosso e quindi rovescia la logica corrente del pensare e del vivere. Di lui Neri lascia filtrare, non senza ritrosia, qualche scheggia della sua apparenza:

– l’andatura era piuttosto eccentrica, forse per un remoto incidente di gioco

– se era proposto come educatore di un gruppo di ragazzi usciti malconci dalla guerra

– la sua scuola era il Caffè di Inverigo dove andava quasi tutti i giorni

– le sue lezioni non erano prive di divagazioni e molti dei suoi allievi si domandavano come mai non si trasferisse in quella località, data la sua costante frequentazione

– la sua risposta fu “ E dopo dove vado”?

– rimase deluso quando un suo allievo regalò alla fidanzata un oggetto d’oro, poiché per Fumagalli l’oro non avrebbe dovuto valere quasi niente

– era tenuto in grande considerazione tra i suoi ascoltatori ed era largamente conosciuto

– Di lui un amico aveva detto “E’ un lazzarone”.

Poco davvero per farne un ritratto compiuto, per stilarne una biografia, elemento questo che non crediamo rientrasse nelle attese di Neri. Del resto l’enigma del professor Fumagalli è l’enigma di tutte le comparse neriane alle quali viene sempre sottratto qualcosa per poter emergere dall’incompiutezza ma restando al contempo incompiute, sospese a mezz’aria. In questa ultima opera Neri sceglie come forma espressiva un genere di scrittura richiamante l’aforisma, ma senza circoscriverlo entro una cornice definita. La scrittura resta ondeggiante, apparentemente distratta, come le immagini del mondo fluttuante (8),ciascuna investita del suo carico di mistero inserita nel mistero di altri cosmi. Non sappiamo se Neri riecheggiasse consapevolmente la riflessione di Teilhard de Chardin che parla di una materia come stoffa delle cose ma sempre cangiante, non univoca: La Stoffa delle cose si metamorfizza, cambia di proprietà, quando seguendo il suo grande asse spaziale noi risaliamo o discendiamo verso le grandezze o le piccolezze estreme. (9) Certo Neri è attento al metamorfizzarsi del mondo, all’essere ogni forma calco di un’altra, nascosta e occultata in altre compagini e sedimentazioni. Cosicchè nella cronistoria di Neri, di un tempo che non si organizza per vie lineari ma per spirali e riavvolgimenti, altre dramatis personae riaffiorano dalle nebbie della memoria, come sbalzate su per un attimo da un impulso a rivivere. Persone, maschere di un teatro nella più stringente accezione neriana, ove il comparire non prescinde dall’essere esistiti, ma senza grezzo realismo e neppure all’opposto onirico vagheggiamento. La vita è così sfumatura, tratteggio, allusione, indizio, termine questo carissimo al lessico di Neri. L’indizio infatti è un segno, ma non ancora la realtà e un indizio può anche essere depistante, sfuggente. Così è per le righe dedicate a Nene, l’amico che contava di tornare a vivere in Argentina:

Nene era il nome vezzeggiativo

un po’ spagnolo, un po’ italiano

che aveva da ragazzo

e gli era rimasto.

Nella fotografia d’occasione

ha l’espressione che gli si conosceva

il viso imbronciato,

come per un torto patito,

una ingiustizia.

Il vasto cortile della Clerici

era sempre ingombro di casse

di pasta e di zucchero

per il negozio della drogheria.

Una porta colorata in rosso

dava sul magazzino.

Era il suo rifugio

e adesso la sua assenza

colpiva più del rosso della porta.(10)

Nella scrittura neriana di quest’ultimo lavoro (il testo in forma strettamente poetica compare poche volte) prende maggior spazio la forma del poemetto in prosa, già utilizzata in altre occasioni e sempre sottesa, fungente anche nelle composizioni in versi. Generalmente più protesa al raccontare, la forma del poemetto in Neri declina invece un’altra tendenza che travalica l’informazione e sfocia nella allusione, nella cifra enigmatica e sospesa del vivere. Ce ne se accorge esaminando il lessico neriano disseminato nell’orditura del testo; prevalgono come lemmi ricorrenti “scena”, “teatro” “mistero”, “enigma”, “oscurità”, “ombre” che introducono una cifra oscillante tra realtà e illusione, tra cosa e phantasma, un terreno di mezzo nel quale Neri si muove a suo agio, come nei territori della sua amata terra di Erba. Le sfumature si leggono e si intravedono sotto la rete del racconto reale. Le immagini diventano icone che sfilano in una galleria, s’addensano come se ognuna avesse il suo posto predefinito, una destinazione, un telos. Come per es. per il cugino Sandro, svogliato a scuola, ma più forte e intraprendente di Giampiero, sempre pronto ad alzare le mani (forse con la vocazione del pugile?); di lui si dice che formavano una coppia di opposti, ma non nel senso di una piena integrazione, c’era insomma una disfasia, uno iato caratteriale. La reticenza di Neri non approfondisce più di tanto, lascia galleggiare le informazioni (ma sono poi tali?) in un’area sotterranea di scrittura ove prevale il climax diminutivo:

“Tempo fa un comune parente, il Sandro era già morto da un pezzo, mi aveva chiesto come era questo Sandro, sempre con la bocca aperta. Non so perché gli ho risposto: era un cretino. Adesso non so darmene pace”.(11)

Neri non inventa personaggi ma li trascende per cui il suo presunto ed apparente realismo non va preso alla lettera, non è il risultato di una ricerca anagrafica, ma semmai per tipi, per tagli caratteriali, per angolature sfuggenti all’occhio comune addestrato ad una visione lineare. C’è una impronta archeologica che riemerge anche nell’ultimo Neri e che la scrittura in prosa non cancella; la ricerca, la schepsis di alcuni fondamenti costitutivi della storia individuale letti come foglio della storia universale. Non si tratta di una enciclopedia, ma di una visitazione per immagini, lacerti, schegge che isolate andrebbero a perdersi e che il poeta, peritus nell’arte della conservazione, preserva dalla dispersione e fa rimbalzare sul vetro della vita corrente ove ne restano i contorni. Il vetro trattiene i profili, lasciando che il resto anneghi nella dissolvenza. Ma alla fine sono i profili che contano e che restano nella complicata connessione del vetro della vita. E’ questo il vedere di Neri che pare a prima vista distratto e svagato, ma in realtà sempre proteso a non lasciarsi scappare il passaggio della realtà dentro uno sguardo sfuggente: Se guadiamo la natura come in uno specchio, oltre le immagini riflesse di noi stessi, vi potremmo vedere le innumerevoli altre del mondo animale e i diversi comportamenti, privi delle mascherature della nostra psicologia. Pur adottando i mezzi più adatti al suo scopo predatorio, il lupo non si traveste da agnello, salvo nelle favole dei fratelli Grimm. Per contro, l’uomo raggiunge il camuffamento soprattutto con la parola. E’ con la parola infatti che la realtà viene travisata e distorta dalla politica in modo unilaterale e quindi dalla storia, almeno quella che conosciamo dai libri. Ma non tutto si ferma alle considerazioni attuali e, mentre la natura agisce ma non giudica, l’uomo avrebbe in sé un destino che la mente suppone, anche se non riesce a predire. E’ ragionevole pensare che il formichiere continuerà a essere interessato alle formiche, dell’uomo non si sa.(12) In questa intersezione tra mondo animale e mondo umano (Neri richiama più volte la sua passione giovanile, mai peraltro rimossa, per i Ricordi entomologici di Fabre) non si tratta di istituire gerarchie ; il mondo animale infatti rifrange a viso aperto ciò che nell’uomo avviene per camuffamento, con le tecniche della finzione, tra cui eccelle il linguaggio. Sta qui lo scetticismo di Neri verso la parola con la sua pretesa di tutto dire e definire in senso assoluto, senza voler espiare il peccato originale di essere nata come convenzione, artificio, mezzo non fine a se stesso, ma istituito per tradurre i movimenti e le voci del reale. Il mondo senza parola sarebbe più povero ma non privo di vita. L’operazione igienica di Neri sembra allora quella di destituire la parola del suo potere assoluto di significazione, lasciando spazio ad altri rumori, cenni, segnali come provenienti da un sottobosco che ancora non viene penetrato e violato dalla nitidezza della luce . Anche per questo la lingua di Neri tende alla rarefazione, ad una asciuttezza che non va confusa con la tecnica della registrazione. Semmai la lingua di Neri è più vicina alla “presa di appunti”, a scernere l’essenziale dall’inessenziale. In quest’ultimo lavoro di Neri l’uso ampio dell’aforisma come mezzo espressivo, con il suo dire e non dire, crea quello spazio di sospensione, quella zona limbica della parola oltre la quale non è possibile alcuna forzatura. Il contenuto informativo si sfrangia in aree di nebulosità, di indeterminazione, di depistaggi o solamente di sapienti omissioni:

Verso la fine dell’estate del 1943, un tempo che a me era sembrato incredibilmente lungo e ancora di più nella memoria, era arrivata in paese una colonia numerosa di forestieri.

Si era saputo poi che erano ebrei.

Avevano trovato posto in diverse case e una di queste famiglie era venuta ad abitare vicino a noi, avevamo un cortile in comune.

Non si vedeva mai nessuno peraltro, salvo una ragazza che deve occuparsi delle compere.

Mi capitava di incontrarla casualmente per strada o vicino a casa.

Avrà avuto quattordici i quindici anni. Portava delle grosse trecce su un viso serio, forse imbronciato.

Avevo cominciato a salutarla e lei rispondeva gentilmente senza mostrare alcuna scontrosità. Con il passare dei giorni mi accorgevo di cercare questi incontri, che apparivano sempre casuali.(13)

Questo tono impressionistico di Neri, che richiama la tecnica della peinture en plein air degli artisti impressionisti francesi e gli effetti del puntinismo, non riguarda solo la predilezione degli spazi (lo scenario del mondo, il mondo fluttuante, il teatro naturale), ma il taglio dello scrivere per sfumature, come sempre su di un margine sospeso, ove la parola pencola in una solitudine ancestrale, che è spesso anche quella delle maschere evocate dall’autore, come il poeta Remo Pagnanelli che “non amava essere capito da molti. Era un aspetto della sua personalità complessa e contraddittoria… … Non alto di statura ma armonioso nei modi, appariva sfuggente”.13 O l’enigmatico avvocato Neri, (lo stesso cognome del poeta), un passante più volte incrociato, con il quale si inizia una qualche familiarizzazione ma poi scomparso perché “qui a Milano basta girare l’angolo e non si conosce più nessuno e l’avvocato Neri, chi lo conosce?”(14). Ma poiché tout se tient, ogni maschera nella sua isolatezza, pur comparendo da sola in una recitazione monologale della sua parte, si connette alle altre, in una osmosi sapiente. Neri infatti non costruisce medaglioni ma risolleva voci che, pur cangianti, dicono in un timbro inconfondibile l’avventura del labor vitae.

Roberto Taioli

1) G. P. Neri, Il professor Fumagalli e altre figure, Milano, Mondadori, 2012, d’ora in poi riportato con la sigla PF.

2) G. P. Neri, La parola come mimetismo, in Città di vita, anno 53, n. 6, novembre/dicembre 1998, p. 590.

3) Ivi, p. 590.

4) G. P. Neri, Due tempi, in Poesie (1960-205), Mondadori, Milano, 2007, p. 59.

5) Vedasi a tal proposito il saggio di S. Mancini L’umiltà della parola poetica di Giampiero Neri, in Linea d’ombra, n. 127, luglio-agosto 1997, pg. 106 sg.

6) G. P. Neri, Armi e mestieri, Mondadori, Milano, 2004.

7) Poesie, cit., p. 155.

8) PF, p. 47.

9) P. Teilhard de Chardin, L’orizzonte dell’uomo, , Presentazione, commento e traduzioni a cura di Fabio mantovani, Il segno dei Gabrielli editori,, Negarine (Vr), 200, p. 40.

10) PF, p. 19.

11) PF, cit., p. 63.

12) PF, cit, p. 68.

13) PF, p.77.

14) PF, p 89.

15) PF, p. 43.