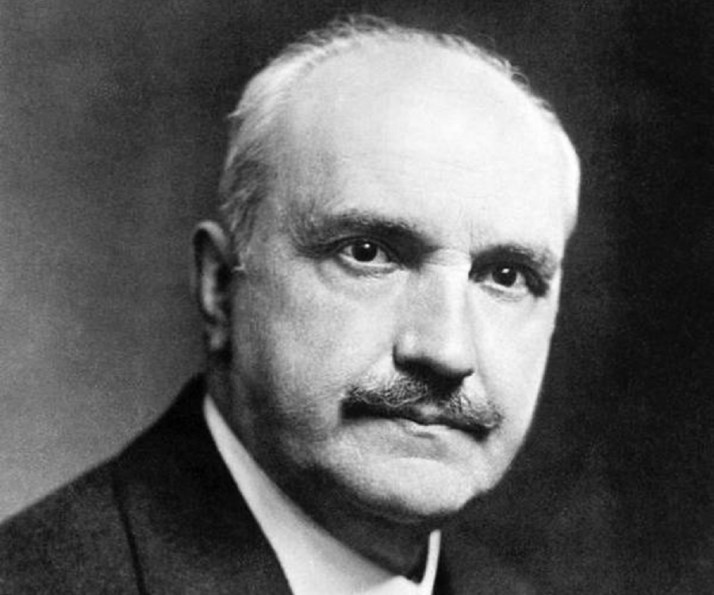

George Santayana, Madrid, 16 dicembre 1863 – Roma, 26 settembre 1952

George Santayana è più noto come filosofo, autore di importanti opere non tutte ancora tradotte in italiano. La sua formazione intellettuale è influenzata dalla contaminazione della cultura ispanica con quella americana. A soli nove anni venne portato a Boston a casa della madre, dove ella viveva con i tre figli avuti dal primo matrimonio. Apprende l’inglese che non conosceva minimamente e al termine di studi regolari nel 1882 entra allo Harward College. Il lungo soggiorno negli Stati Uniti e l’incontro con la cultura di quel paese non portò mai il pensatore a rinnegare le sue origini mediterranee, europee e latine, che anzi difese tenacemente e rivendicò come proprie radici. A lui si deve l’introduzione nei corsi universitari di Harward, ove divenne professore, di autori della tradizione europea ed occidentale come Platone, Aristotele, Fichte, Kant, Simmel. Egli fu infatti tendenzialmente refrattario al canone culturale e filosofico pragmatista in auge in America con Peirce, James, Dewey, Royce, sottraendosi a quelle sollecitazioni che sentiva lontane dai suoi profondi interessi, pur non disconoscendone il rigore. Il suo J’accuse alla mentalità americana, pragmatista ed operazionistica, è una critica alla modernità che allora si affacciava impetuosa e che proprio in quel mondo trovava alimento. Santayana intuiva il pericolo di una cultura tecnocratica che dimentica e cancella l’uomo. Non a caso nella sua produzione compaiono anche opere dedite alla dimensione estetica (The Sense of Beauty), un gruppo esiguo di poesie (Sonets and Other Verses) e un romanzo autobiografico L’ultimo puritano, ma anche sempre in questa direzione di presa di distanza dalla cultura americana vigente al suo tempo, va letta La tradizione americana nella filosofia americana e altri saggi (Bompiani), una raccolta di saggi ove il pensatore forgia la calzante espressione di “tradizione signorile”. Emerge quindi nel suo pensiero una biforcazione o, se vogliamo, un dualismo invalicabile tra due anime e sponde del mondo americano: una, presente nella religione, nella morale, nella filosofia accademica e nella letteratura, imperniata sulla fedeltà alle tradizioni e al culto del canone in essere e a respingere il diverso, l’altro da sé, l’altra, opposta, ma non in contraddizione, caratterizzata dalla ricerca verso il nuovo e alla costante ricerca della crescita economica. Da questo dimensione schizofrenica parte la critica di Santayana, contro la prima per la censura e la cecità verso ciò che è esterno al canone americano, e contro la seconda per il suo sfrenato utilitarismo e pragmatismo in campo economico e sociale. Entrambe le critiche dsi saldano in una critica senza appello alla modernità. Tra i poeti amaricani, Santayana, in appositi paragrafi, prende in esame Whitman ed Emerson, dei quali apprezza sì la ricerca della spiritualità in polemica con il perbenismo dilagante, ma ne critica l’incapacità di proporre in antitesi alla vecchia tradizione, una nuova concezione della vita. Nel 1912, dopo la morte del padre, Santayana lascia l’America trasferendosi definitivamente in Europa; lo troveremo in Spagna, a Berlino, a Parigi e Londra. La sua ultima meta sarà Roma ove giunge nel 1923, scrivendo in quella stagione forse quello che può considerarsi il suo capolavoro Scepticism and Animal Faith e il romanzo autobiografico di cui si è già parlato. Nella capitale italiana conduce una vita ritirata seppur laboriosa. Invitato dallo studioso Enrico Castelli nel 1946 al Congresso internazionale di filosofia insieme a figure come Raymond Aron, Maurice Blondel, Karl jaspers e Galvano della Volpe, declina l’invito, limitandosi ad inviare un suo saggio come contributo. Gli ultimi anni della sua vita li trascorre ospite presso il Convento delle Suore irlandesi di Santo Stefano Rotondo al Celio, ove si spegne nel settembre del 1952, disponendo di essere sepolto in un cimitero cattolico. Riposa nel Panteon de la Obra Pia Espanola del Cimitero monumentale di Roma. Scrive nelle ultime righe del saggio The sense of Beauty: “Pertanto la bellezza sembra essere la più chiara manifestazione della perfezione e la migliore testimonianza della sua possibilità. Se la perfezione è, come dovrebbe, la giustificazione prima dell’essere, ci sarà possibile comprendere il fondamento della dignità morale della bellezza. La bellezza è un pegno della possibile conformità tra l’anima e la natura e, pertanto, un motivo di credere alla supremazia del bene”.

Roberto Taioli

Cabo Cod

La baya y arenosa playa, el mattoral y el pino,

la bahia y larga linea del cielo,

Oh, què lejtos estoy del casa!

La sal, olor a sal del aire sospeso del mar,

y las piedras redondas que desgastan la mareas,

Cuàndo vendrà el buen barco?

Los miseros tocones, quemados y negruzcos,

Y la blanda rodera del giro di una carreta,

Por qué es el mundo tan vejo?

El rumor de la ola y el cielo, ancho y gris,

donde vuelan los grajos le lenta gaviota,

Dònde estàn los muertos incontables?

Los sauces inclinados junto a la ciènaga,

El gran casco varado y el tronco flotando

Con la vida coomenzò el dolor!

Y entre los oscuros pinos y la orilla plana,

Oh, el viento, y el viento, para siempre!

Que seà del hombre?

George Santayana

La spiaggia bassa e sabbiosa, i cespugli e il pino

La baia e la lunga linea del cielo.

Oh, quanto sono lontano da casa!

Sale, odore di sale della spessa aria marina,

e le pietre rotonde che portano le maree

Quando verrà la buona nave?

I monticelli miserabili, bruciati e nerastri,

e il morbido solco del giro di un carro,

Perché il mondo è così vecchio?

La voce dell’onda e del cielo, ampia e grigia,

dove volano le torri e il lento gabbiano,

Dove sono gli innumerevoli morti?

I salici inclinati vicino alla palude,

il grande elmo spiaggiato e il baule galleggiante

Con la vita ha inizio il dolore!

E tra i pini scuri e la sponda piatta

Oh, il vento e il vento per sempre!

Che ne sarà dell’uomo?

(trad. prof. Cayetano Estébanez, Università di Valladolid)

El testamento del poeta

La devuelvo a la tierra lo que la tierra me dio,

todo va para el surco, nada par la tumba.

Se ha consumido el pàbilo y la vela del espiritu;

la vista no podrà ira donde fue la visiòn.

Sòlo dejo el sonido de muchas palabras

Oidas al azar con eco burlones,

Canté al cielo. El exilio me hizo libre,

llevàndome de mundo en mundo, desde todos los mundos.

Librado por las furias y los amables hados,

Pisè los firmes claustros de la mente.

Todo tiempo, mi presente, todo espacio, mi lugar,

ni miedo ni esperanza ni envidia vio mi rostro

George Santayana

Ritorna sulla terra ciò che la terra mi ha dato,

Tutto va al solco, niente alla tomba.

Lo stoppino e la candela dello spirito sono stati consumati;

La vista non può andare dove era la visione.

Lascia solo il suono di molte parole

Ho sentito casualmente con echi beffardi.

Ho cantato in paradiso. L’esilio mi ha reso libero,

portandomi dal mondo al mondo, da tutti i mondi.

Liberato da furie e da fate amichevoli,

Ho calpestato i chiostri fermi della mente.

Tutto il tempo, il mio presente, tutto lo spazio, il mio posto,

né la paura né la speranza né l’invidia hanno visto la mia faccia

(trad. del prof. Cayetano Estèbanez, Università di Valladolid)

L’ha ribloggato su Paolo Ottaviani's Weblog.